Ich erinnere mich an die Schulzeit meiner Kinder so vor fünf bis acht Jahren. Die erzählten des Öfteren, dass Mitschüler begonnen hatten, ihre Referate vorzutragen, Lehrerin oder Lehrer den Redefluss aber nach nur drei Zeilen stoppten: „Das kenne ich, das ist 1:1 Wikipedia, du brauchst nicht weiterzusprechen, sondern kannst dich wieder setzen.“ Die Vereinheitlichung der Referate war auf dem Weg.

Tja, wer sich nur auf eine Quelle verlässt und dann noch auf eine bestens bekannte, wird leicht enttarnt. Ganz Ähnliches entdecken Forscher nun bezüglich ChatGPT. Die KI verändert unsere Sprache bzw. wir lassen diese Veränderung zu. Mit einem Mal klingt alles viel netter, freundlicher, man könnte auch sagen: glatter.

Denn wer heute schreibt, der füttert die KI mit ein paar Brocken und erhält binnen Sekunden „einen polierten Text zurück, ein diplomatisches Meisterwerk, das anbiedernder klingt als jede Broschüre in der Hotellobby“, wie es Elisabeth Gamperl kürzlich in der „Süddeutschen“ formulierte.

Das kann nicht verwundern, denn genauso wird ChatGPT trainiert, sie soll „Menschen mit Freundlichkeit, Respekt und Rücksicht behandeln“. Forscher des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin haben festgestellt, dass KI unser Vokabular verändert. Bestimmte Worte kommen mit einem Mal viel häufiger vor, weil wir sie übernehmen. KI vereinheitlicht unsere Sprache, schleift sie glatt. Beziehungsweise wir passen uns ihr an.

All das führt zu drei Ergebnissen. Zum einen haben die Forscher der University of California in Berkeley erkannt, dass die KI Dialekte und Soziolekte außerhalb der Sprachnorm vernachlässigt. Was dazu führen wird, dass sprachliche Vielfalt verschwindet, regionale Eigenarten aufgelöst werden. Aus dem Brötchen, der Semmel, der Schrippe, der Wecke und dem Rundstück wird so der Einheitsbegriff…? Wer weiß. Eines Tages wird es so nur eine einzige korrekte Sprache geben.

Zweitens führt die Sprachvereinheitlichung zu Misstrauen. Wer spürt, dass sein Gegenüber nicht authentisch formuliert, sondern KI-Sprechblasen nutzt, vertraut diesem weniger.

Drittens wird der selbstgeschriebene Text mit all seinen Schwächen und Unkorrektheiten, aber auch mit seinen wunderbaren Formulierungen und erfrischenden Gedanken zur Seltenheit. Wer selbst formuliert, denkt weiterhin nach und sortiert seine Welt. Sie oder er hebt sich aus der Masse heraus, wird besonders. „Selbstgeschriebene Texte sind womöglich bald Liebhaberstücke wie Vinylplatten…“ hat Elisabeth Gamperl es formuliert.

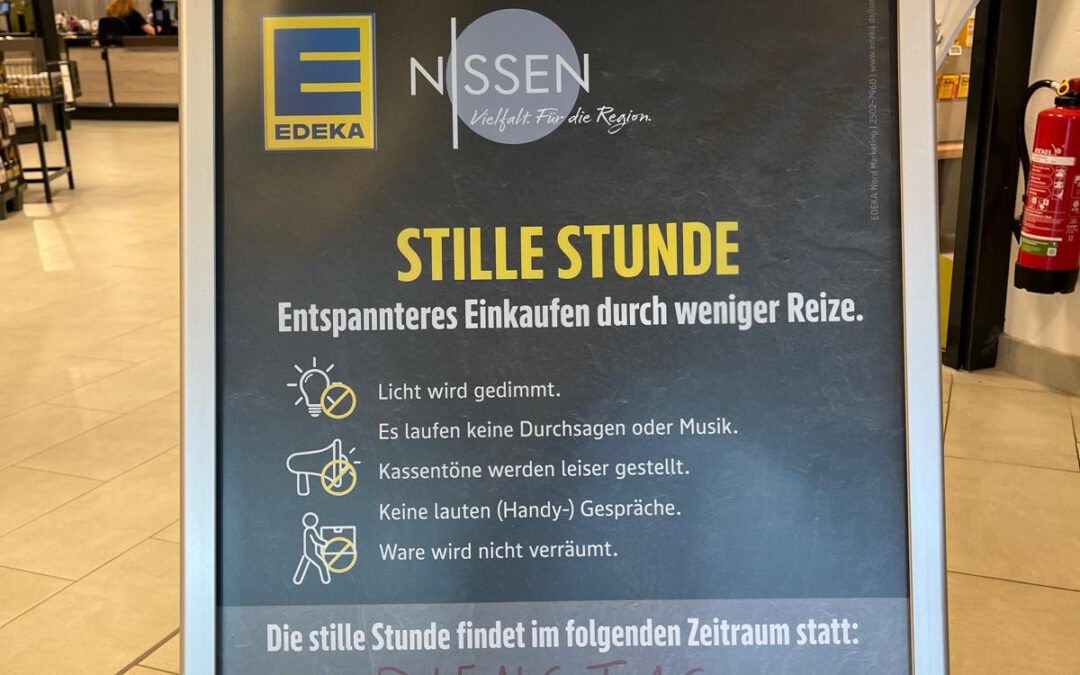

Ich mag dieses gegen den Strom schwimmen, das Bewahren einer eigenen, unverwechselbaren Identität. Und deshalb mag ich auch den nordfriesischen Edekahändler, der dem Schneller, Höher, Lauter des Alltags die „Stille Stunde“ entgegensetzt. Sommerferien.